令和の米騒動として、話題になっている備蓄米。

国や自治体が食料安全保障の観点から備蓄している米のことで、災害時の食料確保や需給調整の役割を担っていますが、一定期間経過後は一般市場に放出されています。

スーパーや通販で備蓄米を見かけたとき、

「なぜこの価格なのだろう?」

と疑問に思ったことはありませんか?

実は、備蓄米の価格は複雑な流通経路を経て決まっており、その仕組みを知ることで、適正価格を見極めることができるようになります。

今回は、備蓄米の販売適正価格と、これから新たに販売される米価格の適正価格を合わせてご紹介します。

少し長くなるので、気になる見出しだけでもご覧ください。

備蓄米の適正価格っていくらなの?

備蓄米の原価から考えると、5kgで約1700〜2000円になります。

「安価すぎる!」

と思われた人もいると思います。

その理由を順番にお伝えしていきます。

備蓄米の原価とは?

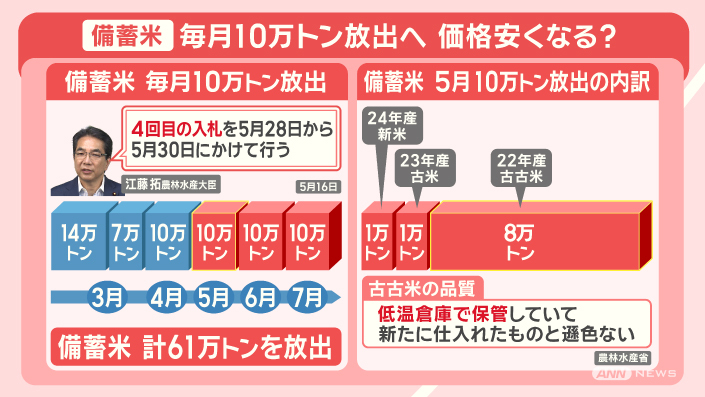

3回の備蓄米放出がされましたが、その原価をご存知でしょうか?

まずは、価格決定の出発点となる農家さんから政府が買い取り価格をお伝えします。

政府は農家から備蓄用の米を60kgあたり12,829円で買い取っていると報道されています。

これを5kgあたりに換算すると5kg/約1070円となります。

この価格が、備蓄米価格の「スタートライン」です。

この買い取り価格は、農家の生産コストや市場価格を考慮して設定されており、農家にとって安定した収入源となる一方で、国民の税負担も考慮した適正な水準に設定されているとされています。

しかし、農林水産省が発表している60kg当たりの生産価格が1万5,273円程度とされているため、政府は安価で購入していることがわかります。

参考:農林水産省

米の販売価格が上がる理由

では、なぜ消費者が購入する際の価格は、この原価よりもずっと高くなるのでしょうか?

それは、以下のような流通経路を経るからです。

農家 → 政府→JA(農協) → 卸売業者 → 小売業者 → 消費者

それぞれの段階で、必要なコストと適正な利益が上乗せされていきます。

| 流通段階 | 想定マージン | 主な業務内容 |

|---|---|---|

| JA(農協) | 約10% | 集荷・品質管理・保管・出荷管理など |

| 卸売業者 | 約15〜20% | 流通整理・在庫管理・配送調整など |

| 小売業者 | 約30〜40% | 店舗経費・人件費・販売管理・利益など |

これらのマージンだと、決して「不当な利益」ではありません。

それぞれの事業者が提供するサービス(保管、輸送、品質管理、販売など)に対する正当な対価として設定されています。

ここで疑問が生まれます。

JAの備蓄米の管理費用です。

備蓄米の管理は国税で行われていると報道されているため、実質JAの負担額はゼロだと思われます。

私はJAのシステムについて詳しくないので、詳しい方がいらしゃいましたら教えてください。

3回の備蓄米放出で価格が下がらなかった理由は?

これは個人的な見解になるので、参考程度にご覧ください。

本来、備蓄米は国税で購入・保管されているため、本来であれば、政府からの販売価格は農家から買い取った価格程度にすべきです。

しかし、ここで政府は入札方式(オークション形式)にすることで、利益を9000円程度得たことが原因だと考えられます。

| 落札平均価格60kg当たり | 価格 |

|---|---|

| 1回目の落札平均価格 | 2万2914円 |

| 3回目の落札平均価格 | 2万2380円 |

| 3回目の落札平均価格 | 2万1926円 |

ここに各種、業者の手数料を加算すると・・・

5kg当たり/2924〜3300円程度が消費者が購入する時の妥当なラインだと思われます。

とあるニュースで卸売業者が7000円ほど上乗せしていると話題になっていましたが、政府の上乗せ9000円と比べるとまだ可愛いものだと思うのは私達だけなのでしょうか?

備蓄米が、消費者に届く価格の目安は?

上記の流通マージンを考慮すると、原価に対して60〜80%程度の上乗せが発生すると考えられます。

備蓄米に限りは、具体的な価格目安は以下の通りになります。

| 備蓄米の重量 | 価格 |

|---|---|

| 1kg当たり | 342〜385円 |

| 5kg当たり | 1,710〜1,925円 |

| 10kg当たり | 3,420〜3,850円 |

この価格帯であれば、適正な流通経路を経た備蓄米として妥当な価格と考えられます。

ですが、現在、新体制の農林水産省は備蓄米を5kg当たりを3000円台で販売しようとしています。

備蓄米の販売適正価格のまとめ

備蓄米の価格は、原価だけでなく流通コストと各事業者の利益を含んで決まっています。

この仕組みを理解することで、以下のような賢い選択ができるようになります。

- 適正価格の判断:1kgあたり340〜385円程度が標準的な価格帯

- 購入方法の選択:価格重視なら直販、利便性重視なら小売店

- 品質との兼ね合い:価格だけでなく、保存状態や賞味期限も考慮

米の適正価格は?

ではここからは備蓄米ではなく、米の適正価格はどれぐらいなのかをお伝えします。

結論から言うと、5kg当たり/3000円〜4000円程度が適正価格と言われています。

お米の生産に必要な費用は?

現在お米の生産に必要な費用は、令和5年度は10a当たり12万8,932円と発表されています。

60kg当たりにすると、約1万6000円程度が生産コストになります。

農家が求める「適正価格」の現実

農家の側から見ると、お米の価格はまさに「死活問題」になります。

現状米農家の方の中には、米を作っていない期間に稲や豆類を育てて生計を立てている農家さんが多いのが現状です。

農業経営の規模によって生産コストは異なりますが、以下の目安が示されています。

| 農家の規模 | 生産コスト(60kg換算) | 5kg換算 |

|---|---|---|

| 大規模(15ha以上) | 約11,000円台 | 約917円 |

| 中規模(5〜15ha) | 約12,000〜13,500円台 | 約1,000〜1,125円 |

| 小規模(3ha未満) | 17,000円超 | 約1,417円 |

ただし、ここに流通や小売のマージンが加わると、農家が生活していくためには消費者が購入する価格は、5kgあたり2,500〜3,500円が現実的です。

秋田県のある専業農家は、「60kgで16,000円を下回ると生活が成り立たない」と語っています。

消費者が感じる「お米の適正価格」とは?

2025年2025年5月19日現在、スーパーで販売されている米の価格は5kgあたり約4,268円と発表されています

しかし、アンケートや市場の声を見てみると、以下のような傾向が浮かび上がります。

- 「5kgで3,000〜3,500円が妥当」という意見が多い

- yahooのアンケートでは5kgあたり「2500円から3000円」で33%、

次いで「2000円から2500円」が24%、

「3000円から3500円」が33% - 2,000円台後半でも「高い」と感じる層が増加

- 専門家は「5kgで1,700円以下にすることも可能」とする声

たとえば、毎月5kgのお米を購入している家庭では、価格が1,000円上がると年間約12,000円の負担増になります。

こうした背景から、消費者にとっての適正価格は「できるだけ3,000円以下」というのが本音のようです。

消費者と農家、それぞれの適正価格をまとめると?

| 視点 | 適正価格(5kg換算) | コメント |

|---|---|---|

| 消費者 | 2,000〜3,500円 | 3,000円を超えると負担感が増す |

| 農家 | 2,500〜3,500円 | 2,500円を下回ると持続的経営が困難 |

両者の意見には重なる部分もありますが、消費者の理想と農家の現実にはギャップがあるのも事実です。

米価高騰の背景と、今後の課題

お米の価格が上がっている背景には、以下のような要因があります。

- 肥料・資材費の高騰

- 燃料や人件費の上昇

- 気候変動による不作

- 農家の高齢化と人手不足

こうした状況を改善するには、単に価格を上げるだけでなく、

- 流通の効率化

- 中間マージンの見直し

- 生産コストの削減支援

といった構造的な改革が求められます。

この改革には、政治的な関与が必要なので、今後の政治がどのような政策を取って行くかが重要になります。

日本の農業と食を守るために

農家が安心して米作りを続けられる価格は、単なる「農業問題」ではありません。

それは日本の食料自給率や地域の未来にも関わる重要な社会課題です。

2025年現在、農家が持続可能な経営を行うために必要とされる卸売価格は、

60kgあたり24,000〜26,000円台(税抜)

これは5kgに換算すると約2,000〜2,200円となりますが、そこに流通や小売コストが加わると、スーパーでの販売価格は5kgあたり3,500円〜3,900円が妥当と考えられます。

結論:誰もが納得できる価格を探る時代へ

お米の価格は、消費者の生活と農家の未来、そして国全体の食の安全に関わるものです。

消費者としては「3,000円以下」を希望しつつも、農家の現状を理解し「3,000円以上」を目安に納得する視点が必要です。

また、備蓄米の適正価格は1,710〜1,925円程度で、

これから生産される米の適正価格は3,500円程度だということを理解しておく消費者の考え方も大切になります。

政府が行った減反政策の対応が間違いだったと認め今後生産量をいかに増やして行くかが、今後の課題といえます。

今後は、安さだけでなく、「誰が、どうやって作ったのか」という背景にも目を向ける選び方が、より重要になっていくのではないでしょうか?

※価格は記事執筆時点の情報に基づいており、市況により変動する場合があります。

コメント